Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.

The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.

But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.

For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.

The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.

Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.

(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)

42 comentarios:

Fecundos y facundos, en verdad.

Lo digo nuevamente.

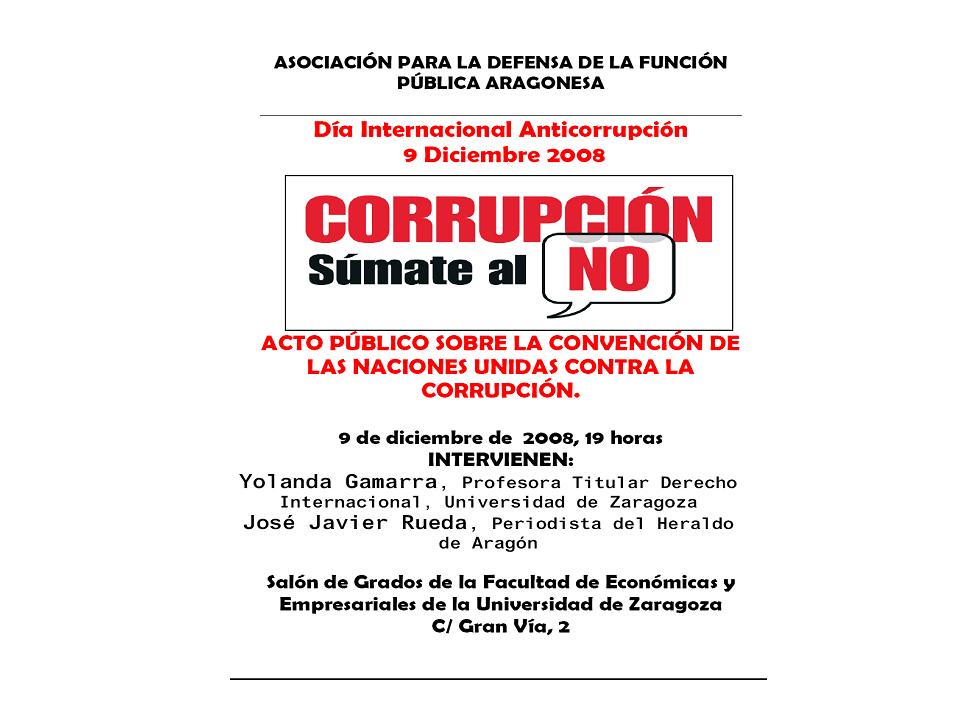

Da gusto que alguien traiga a Aragón el mensaje de Naciones Unidas en este tema, muchas gracias.

En su resolución 58/4 del 31 de octubre de 2003, la Asamblea General proclamó el 9 de diciembre Día Internacional contra la Corrupción. Esta decisión se tomó con la finalidad de aumentar la sensibilización respecto de la corrupción, así como del papel que puede desempeñar la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción para combatirla y prevenirla.

No, es una tarea permanente e infinita.

En cualquier caso, no basta con un día para luchar contra la corrupción...

HACE UN MES DE ESTO:

El Programa de la ONU para el Desarrollo (PNUD) y la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC) han lanzado conjuntamente una nueva campaña mundial contra la corrupción, cuando queda justo un mes para que se celebre el Día Internacional contra la Corrupción, el próximo 9 de diciembre.

Esta campaña pretende concienciar sobre cómo esta práctica socava los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que abarcan, entre otros, la reducción a la mitad del hambre y la pobreza extrema para 2015, además del acceso a la educación universal y algunos propósitos de género, de salud y medioambientales.

El lema de la campaña, "Súmate al no", hace un llamamiento a todas las personas para que se involucren activamente en la lucha contra este mal.

Hoy lunes comenzará en Doha (Qatar) una reunión de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, el único instrumento internacional vinculante para combatir este fenómeno y ratificado desde 2005 por más de dos tercios de los 192 Estados miembros de la ONU.

(SERVIMEDIA)

09-NOV-09

Y la Asociación en onda.

“Súmate al NO”: nueva campaña mundial contra la corrupción

¿Qué hacer contra la corrupción?

La pelota está en los poderes del Estado.

Día Internacional Anticorrupción

El 31 de octubre de 2003, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y solicitó que el Secretario General designe a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) como secretaría para la conferencia de los Estados Parte en la Convención (resolución 58/4) La Asamblea también designó al 9 de diciembre como el Día Internacional contra la Corrupción, para despertar conciencia sobre la corrupción y sobre el papel de la Convención para combatirla y prevenirla. La Convención entró en vigencia en diciembre de 2005..

28 de septiembre, Día Internacional del Derecho de Acceso a la Información Pública.

Por favor, ponedlo en vuestro calendario de actividades.

¿La lucha de un funcionario público?

SUCEDÍA HACE UNOS DIAS EN CASTRO URDIALES:

La Plataforma 'Tolerancia 0 con la corrupción' ha convocado el próximo sábado, día 28, una concentración 'Contra la corrupción y por la disolución inmediata de la Corporación del Ayuntamiento', y ha organizado la conferencia 'El cáncer de la corrupción política en Castro Urdiales tiene solución. Experiencias de un interventor', que correrá a cargo del ex interventor municipal de Castro , Fernando Urruticoechea.

La conferencia de Urruticoechea, premio 'Ultimo Urogallo 2009' de ARCA, tendrá lugar el sábado a las 18.00 horas en el salón de actos del instituto 'Ataulfo Argenta' (calle Menéndez Urdiales).

En la misma, el ex interventor expondrá "las razones para plantarse frente a la corrupción y que la solución pasa por el levantamiento de la ciudadanía frente a los partidos políticos".

Además, la plataforma convoca a los ciudadanos a una concentración en la plaza del Ayuntamiento, a las ocho de la tarde, contra la corrupción y por la disolución inmediata de la Corporación castreña.

'Los ciudadanos dependen de la policía para que les proteja, y del poder judicial para que castigue a los delincuentes. Cuando sus guardianes están en venta, la gente pierde la fe y algunos incluso se toman la justicia por su mano', sostuvo Labelle.

Los sobornos para tener acceso a los servicios son más comunes en Africa, con tarifas que van desde seis euros por acceder a la electricidad hasta 50 euros para una atención sanitaria. En América Latina, agilizar el servicio medico puede suponer un soborno de hasta 450 euros.

El sector de registros y concesión de permisos es el segundo que más sobornos recibe, pues uno de cada diez encuestados respondió que tuvo que pagar alguna cantidad en ese concepto.

En Africa, nada menos que el 32 por ciento señalaron que habían tenido que pagar por recibir prestaciones en ese sector.

En otras regiones más favorecidas como Estados Unidos y Europa Occidental, el barómetro indica que la preocupación por la práctica de la corrupción en los niveles superiores está a la orden del día pese a la escasa experiencia personal de sobornos.

Así, el 85 por ciento de los encuestados en América del Norte cree que la corrupción es una práctica habitual en el mundo empresarial, y el 89 por ciento en la política.

En el mundo, sólo hay tres instituciones que registran un resultado positivo, las entidades religiosas (2,8 por ciento), las organizaciones no gubernamentales (2,9 por ciento) y las oficinas de registro (2,9 por ciento).

'La corrupción se ha infiltrado en la vida pública y acomodado en ella', afirmó la directora de Política e Investigación de Transparency Internacional, Robin Hodess, y agregó que muchos ciudadanos sostienen que la corrupción influye en sus vidas.

Los porcentajes entre regiones sin embargo varían sensiblemente, pues mientras que el 22 por ciento de los europeos considera que la corrupción influye 'mucho' en su vida personal y familiar, ese porcentaje asciende al 70 por ciento.

En Bolivia, Kenia, Nigeria, Filipinas, Corea del Sur y Turquía los encuestados que dijeron sentirse muy influidos por la corrupción ronda el 71 por ciento.

'Los ciudadanos hablaron con claridad y ahora son los gobiernos los que deben actuar para erradicar todas las formas de corrupción, poner freno al blanqueo de dinero, proteger a los delatores y asegurar la devolución de los activos saqueados', dijo Labelle.

La presidenta de Transparencia Internacional se refirió a la reunión multilateral que tendrá lugar la semana próxima en Jordania para exhortar a las naciones participantes a 'dar pasos concretos en la implementación de la Convención de la ONU contra la corrupción'.

HACE TRES AÑOS:

Los ciudadanos creen que corrupción es un mal generalizado

Los partidos políticos, los gobiernos, el mundo empresarial y la policía son a juicio de los ciudadanos las instituciones más corruptas del mundo, según el 'Barómetro Global de la corrupción 2006' presentado hoy por Transparencia Internacional.

'El informe que hoy presentamos es una alerta para los gobiernos que aún no han hecho de la lucha contra la corrupción una prioridad máxima', declaró Huguette Labelle, presidenta de Transparencia, organización con sede en Berlín .

El informe, difundido con motivo de que mañana se celebra el Día Internacional contra la Corrupción, recoge la percepción que tiene el ciudadano de a pie de esta práctica, mientras que el Indice sobre la corrupción publicado por esa organización no gubernamental en noviembre se basa en la opinión de expertos.

Según el barómetro, fruto de una encuesta de Gallup Internacional, la policía, pese a ocupar el cuarto lugar en la percepción de entidades corruptas por parte del ciudadano, es la institución donde más se practica el pago de sobornos, hasta el punto de que el 17 por ciento de los encuestados afirmó haberlos pagado en alguna ocasión.

En Latinoamérica, por ejemplo, uno de cada tres encuestados que tuvo contacto con la policía terminó pagando un soborno, mientras que en Africa esa proporción sube al 50 por ciento.

En el sureste de Europa, la región de Asia y Pacífico y en las repúblicas de la antigua Unión Soviética, entre el 15 y el 20 por ciento de las personas que tuvieron algún problema con la policía en el último año pagó soborno.

Europa Occidental tampoco es ajena al pago de sobornos, pues según el barómetro esta práctica se registró en todos los países de la Unión y en Escandinavia, aunque en porcentajes que van desde el 2 por ciento de Austria, Alemania, Reino Unido y España, al 6 por ciento en Luxemburgo y el 17 por ciento en Grecia.

El fallo de los controles

Los cuatro intervinientes, a la postre, señalan a lo mismo: la autenticidad de la democracia está en el sistema electivo, pero no sólo: también en el buen funcionamiento de los controles y en la capacidad de regeneración del sistema. ¿Qué pasa con el Tribunal de Cuentas? ¿Qué ocurre con la Sindicatura catalana y la acción de su parlamento? ¿Por qué no se encargan auditorias independientes en los partidos para poner los números claros y las responsabilidades nítidas? En España la corrupción política nos remite a lugares muy atrasados en la calidad democrática. Varela Ortega apunta a los excesivos poderes de recalificación urbanística y a la deficiente financiación de los municipios; Vargas Llosa relata cómo la corrupción es propia de las dictaduras pero debe corregirse rápidamente en las democracias; Savater apela a la ciudadanía para que discierna quién merece el voto y quién no, y Lozano insiste en la necesidad de que se abran las ventanas y se ventilen los cuarteles generales de las organizaciones partidarias.

A veces a las sociedades les faltan referentes. Ese, creo, es el momento de España: no emergen –o no les dejan emerger—intelectuales críticos a los que se les ofrezca resonancia mediática que sacudan conciencias y convoquen a un rescate de la decencia. De persistir esta atonía ética, este silencio denunciatorio, esta indolencia moral, la corrupción podría entenderse como compatible con el propio sistema democrático. Y entonces, se produciría una regresión colectiva. A tenor del escasísimo alcance público de los cuatro discursos mejor armados por otros tantos intelectuales españoles –de diversa ideología y creencias—de cuantos se han podido escuchar en los últimos tiempos en un foro patrocinado por un nuevo partido político, se podría llegar a una conclusión muy poco optimista. Pero el hecho de que Vargas Llosa, Savater, Varela Ortega y Lozano no eludieran la cita, se zafaran con el tema y disertasen con libertad y valentía sobre él, ha sido todo un logro. Un logro silenciado, amortiguado, pero que entre los Correa, los Millet, los Pretoria… terminará por imponerse.

La crisis ha destapado la corrupción porque no hay dinero sucio para seguir callando las bocas de los extorsionadores. Es el único efecto positivo de la recesión, aunque sea éste un triste consuelo. Cuando no hay harina todo es mohína dice el refrán y dice bien. Estamos viendo las entretelas del sistema y no son aparentes sino repugnantes. Necesitamos que los intelectuales regresen a la plazuela pública que, como dijo el insigne abuelo de uno de los intervinientes en el acto del martes en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, el filósofo Ortega y Gasset, es el lugar desde el donde deben proclamar su alegato. Vamos a ver si se le pone megafonía a la palabra culta y al discurso honrado.

jose antonio zarzalejos

Día 3 de noviembre. 19 horas. Sala Valle Inclán del Círculo de Bellas Artes en la madrileña calle de Alcalá nº42. Lleno hasta la bandera. Asistentes con invitación y confirmación. Es el acto de arranque de la Fundación Progreso y Democracia, instrumento de reflexión de la UPyD liderado por Rosa Díez. El programa: coloquio sobre El pensamiento liberal en la actualidad. Salen a la palestra, en estos tiempos de escaseces intelectuales, cuatro personajes acreditados: el escritor Mario Vargas Llosa, de larga y admirable trayectoria; Fernando Savater, filósoso y publicista; José Varela Ortega, nieto del eximio Ortega y Gasset y uno de nuestros catedráticos más brillantes y lúcidos en el análisis del presente desde el foco del pasado; e Irene Lozano, filóloga, más que una promesa del ensayismo, con tres libros necesarios, y de entre ellos, Lenguas en guerra, la narración más exacta de la convivencia lingüística en España. Fernando Maura, ex parlamentario vasco del PP que ahora milita en UPyD, oficia de moderador.

Resulta sugestivo que un pequeño partido, de reciente fundación, a unas semanas de su Congreso cuasi constituyente, tenga la fuerza suficiente para alojar bajo el paraguas de su nueva fundación a cuatro personas de tanto fuste intelectual y de tan rotundo discurso ciudadano. A más a más: el acto comienza con la entrega por Rosa Díez de las credenciales de patrono de honor de la fundación al hispano-peruano Vargas Llosa que en las elecciones generales de 2008 apostó por UPyD. Se ve que el autor de La fiesta del chivo mantiene su órdago por el partido de Rosa Díez.

Y tras este trámite de poderío político, comienza los que serán, dos horas después, cuatro brillantes exégesis de lo que ocurre en España. No es fácil en Madrid escuchar, con la honradez intelectual de estos pensadores, un auténtico alegato contra la corrupción en sus más variadas formas. Y resulta del todo alarmante que los medios de comunicación no hayan cubierto –ni una línea en los principales periódicos—este acto bastante insólito en la capital de España.

La corrupción es la consecuencia de una burocratización de la clase política, a la que falta creatividad, a la que ha superado el ritmo social y que es endogámica (Vargas Llosa); la responsabilidad de que haya corruptos en la dirigencia del país concierne también a aquellos que, pese a la obviedad de sus fechorías, siguen siendo votados por un cuerpo social que a veces nos es mejor que los corruptos (Savater); la corrupción es la consecuencia de la natural codicia de los humanos y de la concentración de poder, ya sin la tradicional división entre ellos (Varela Ortega); y también porque los partidos son incapaces de regenerarse internamente (Lozano). Estas afirmaciones, expresadas con un lenguaje cuidado pero accesible y adornado con citas que brotan naturalmente, reconcilia con cierta clase intelectual, ante la cascada de porquería que nos trae la actualidad: desde el caso Gürtell al Pretoria pasando por el Millet.

jose antonio zarzalejos

No hay voluntad política por parte de ninguno de los dos grandes partidos en terminar con la corrupción. Un sistema de listas abiertas, el endurecimiento de las leyes para los corruptos y un mayor control de las instituciones bastarían para reducirla ostensiblemente, pero no interesa.

El Estado de Derecho, es para ellos. A los humildes ciudadanos se les aplican veinte mil normativas, sanciones, etc. que en muchos casos rozan la ilegalidad sin que puedan defenderse por falta de recursos. Los corruptos, pagan las fianzas con el botín y a buenos abogados.

Una de las corrupciones más deplorables es la intectual, la falta de honradez intelectual, anteponer las pasiones y los intereses individuales a la osadía de pensar y verbalizar lo pensado desde la experiencia cotidiana en beneficio de la humanidad. Pero no. A muchos intelectuales le beneficia más pensar para encubrir la verdad que desentrañarla. Prefieren la propaganda. Para eso les pagan.

Los políticos son como los cines de barrio, primero te hacen entrar y después te cambian el programa.

Enrique Jardiel Poncela.

La corrupcion existe por la carencia de valores eticos en la sociedad española.

Los cines de barrio han desaparecido. Los políticos siguen recordándolos.

El buen ciudadano es aquel que no puede tolerar en su patria un poder que pretende hacerse superior a las leyes.

Marco Tulio Cicerón

¿No es ésta la divisa de esa asociación?

¿De verdad no sospechaban nada los intelectuales de la corrupción instalada desde hace años en la política?

Terminar con la corrupción no ha sido ni será una tarea fácil, pero es responsabilidad de todos crear una cultura de honestidad y transparencia en el mundo.

La corrupción es un problema que afecta a todos, las injusticias, los engaños, los abusos de cualquier índole ya sea económico, político social van en contra de la dignidad de la persona humana que exige ser respetada. Las injusticias provocadas por la corrupción ponen en juego la credibilidad de un gobierno, de la autoridad política que tiene a su cargo una nación, por lo que genera la ingobernabilidad de un país y ocasiona problemas sociales como la delincuencia.

“La corrupción es un mal que aflige no sólo a los países en vías de desarrollo, sino también al mundo desarrollado", dijo Tunku Abdul Aziz, vicepresidente de Transparencia Internacional y agregó: "la corrupción es neutral, no respeta a ninguna nación por grande o pequeña que sea, ni por rica o pobre que sea".

Para Transparencia Internacional (TI) hay dos culpables: las élites políticas corruptas y los empresarios e inversionistas corruptos.

Terminar con la corrupción no ha sido ni será una tarea fácil, pero es responsabilidad de todos, de los gobernantes, de los medios de comunicación, de las escuelas y prioritaria y especialmente de los padres de familia; ellos son los principales educadores, que con su vida han de mostrar el camino que a sus hijos les llevará a ser personas íntegras que lucharan por un mundo más honesto, más humano, sin corrupción. Los niños necesitan de su ejemplo para aprender y darse cuenta de que a pesar de este mal que aqueja hoy al mundo, se puede ser justo, honesto y leal. No olvidemos que siempre y en todo se empieza por casa.

Transparencia Internacional (TI), es la única organización no gubernamental a escala universal dedicada a combatir la corrupción, congrega a la sociedad civil, sector privado y los gobiernos en una vasta coalición global.

La Convention fournit un ensemble de normes et de mesures très complet visant à favoriser la coopération internationale et les efforts au plan national pour combattre la corruption" a déclaré aujourd'hui à Merida Peter Eigen, Président de Transparency International. "La Convention comble les lacunes flagrantes observées au niveau de deux des outils les plus importants pour combattre la corruption internationale : l'assistance juridique mutuelle et le recouvrement des avoirs envoyés à l'étranger par des fonctionnaires corrompus" a ajouté Eigen.

La convention de l'ONU prévoit l'instauration d'un système efficace d'assistance juridique mutuelle. Ceci devrait faciliter les poursuites judiciaires dans les cas de corruption transfrontaliers. Les cas de corruption internationaux tels que l'affaire Elf ou celle du projet hydraulique de la région des Highland au Lesotho constituent de rares exceptions, où des procureurs persevérants ont obtenu des résultats après des années d'efforts. Beaucoup plus fréquement en effet, les cas sont abandonnés parce que le manque de coopération avec l'étranger rend presque impossible toute tentative de remonter la piste de l'argent.

La convention de l'ONU suscite également l'espoir que des fonds transférés à l'étranger par des chefs d'Etat corrompus (les accusations les plus connues ont été portées contre messieurs Abacha, Taylor, Mobutu, Fujimori, Bhutto et Suharto) pourront être restitués aux pays d'où ils ont été pillés et employés pour améliorer le bien-être du peuple. La Convention est révolutionnaire en ce qu'elle inclut pour la première fois dans un instrument juridique international le concept, la description et les procédés en matière de coopération internationale pour le recouvrement des avoirs volés. La Convention établit également que les personnes ayant subi des dommages à cause de la corruption ont le droit d'initier une action en justice à l'encontre des responsables.

Les Nations Unies lancent une nouvelle Convention mondiale contre la corruption le 9 décembre, désormais Journée internationale de lutte contre la corruption

La Convention de l'ONU contre la corruption établit de nouvelles normes et constitue une avancée considérable en matière de recouvrement des avoirs illicites envoyés à l'étranger. Mais son succès exige une volonté politique et un engagement à faire le suivi de sa mise en œuvre

La Convention des Nations Unies contre la corruption, ouverte à signature dès décembre 2003 à Mérida, Mexique, est une étape importante dans l'effort international pour combattre la corruption, selon Transparency International - principale organisation non gouvernementale internationale se consacrant à la lutte contre la corruption. La cérémonie de signature de la Convention, le 9 Décembre, date récemment adoptée comme journée internationale anti-corruption par l'Assemblée générale de l'ONU, est le résultat de 3 ans d'efforts de 129 pays pour agir contre la corruption au niveau mondial.

La corruption constitue la principale menace qui plane sur la bonne gouvernance, le développement économique durable, le processus démocratique et la loyauté des pratiques commerciales. Dans la lutte contre la corruption, l'OCDE a développé une approche multidisciplinaire dans des domaines comme les transactions commerciales internationales à travers la Convention de l'OCDE, la fiscalité, la gouvernance, les crédits à l'exportation et l'aide au développement. Les programmes régionaux anticorruption permettent l'OCDE de s'ouvrir sur le monde pour endiguer la corruption.

OCDE

La corrupción es una plaga que corroe la sociedad. Por ejemplo, debilita la democracia y la ley, conduce a la violación de los derechos humanos, y distorsiona los mercados.

Disculpadme el próximo miércoles, pero acudo a la convocatoria de París.

9 décembre 2009 - Centre de Conférence de l'OCDE, Paris.

Ces dix dernières années, les 38 États actuellement Parties à la Convention de l’OCDE sur la corruption (les 30 pays Membres de l’OCDE plus l’Afrique du Sud, l’Argentine, le Brésil, la Bulgarie, le Chili, l’Estonie, Israël et la Slovénie) ont mis en œuvre des lois visant à incriminer la corruption transnationale, et mis en place des politiques et pratiques visant à prévenir, détecter, enquêter et poursuivre ce crime. Leur mise en application reste néanmoins un vaste défi.

Le 9 décembre 2009, Journée internationale de lutte contre la corruption, l’OCDE célèbrera le 10ème anniversaire d’entrée en vigueur de la Convention de l’OCDE sur la lutte contre la corruption en tenant une Table ronde de haut niveau sur le thème: «La corruption transnationale:qui en fait les frais?» suivie d’un colloque en deux parties sur :

la Recommandation, mise en oeuvre et lien entre les médias et les investigations

les grandes économies émergeantes et la lutte contre la corruption transnationale

Les discussions se tiendront avec des représentants d’organisations non gouvernementales, d’entreprises privées, des médias et des hauts fonctionnaires de près de 40 gouvernements.

L’OCDE développe également une initiative pour mettre en évidence l’importance de la lutte contre la corruption transnationale et pour montrer son effet dévastateur. Fondé sur des partenariats avec des organisations internationales, des ONG, des organismes du secteur privé et autres parties prenantes jouant un rôle de premier plan dans la lutte internationale contre la corruption transnationale, cet effort international viendra compléter les efforts de sensibilisation entrepris au niveau national par les pays Parties à la Convention.

December 9 - The International Day against Corruption, recognized by the UN

Me parece que este es uno de los blogs más activos que conozco, y ese hay que reconocerlo.

Qué bueno el discurso de Pina en las Cortes. Y tan creíble...

¿En qué consistirá esa campaña? ¿Y tendrá alguna eficacia?

Ecos del trabajo de esa asociación en el ayuntamiento de Barbastro:

El PP pide la creación de un Código Ético o de Buen Gobierno Municipal para el Ayuntamiento de Barbastro

Escrito en: Alto Aragón, Barbastro

El grupo popular en el Ayuntamiento de Barbastro ha presentado una moción para el pleno que se celebra este martes por la que piden la creación e instauración de un “Código Ético o de Buen Gobierno, Municipal”, basado en las directrices y trabajos elaborados por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y en los ya existentes en otras ciudades. Además proponen que todos los concejales del Ayuntamiento de Barbastro se comprometan de forma pública e individual a no recibir ningún tipo de regalo o dádiva, de personas físicas o jurídicas, que tengan cualquier tipo de relación comercial o económica, directa o indirecta, con el Consistorio.

Y citan a esa asociación:

Señalan que se están proponiendo e instaurando, tanto a nivel de empresas privadas, como de Instituciones Públicas los “Códigos Éticos” o “Códigos de Buen Gobierno”. Recientemente la Asociación para la Defensa de la Función Pública, compuesta por funcionarios de la DGA, en su mayoría, proponía al alcalde de Zaragoza, la creación de un “Código de Buen Gobierno”, cómo ya se había hecho en Madrid o San Sebastián y en la línea de los criterios de trabajo que se desarrollan en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). “La respuesta era muy positiva, según dicha asociación, por parte del alcalde de Zaragoza, no así por parte de algunas otras Instituciones a la que también se les hizo la propuesta, como por ejemplo la Diputación Provincial de Teruel, la Diputación Provincial de Huesca o el propio Ayuntamiento de Huesca”, afirman los populares.

Publicar un comentario